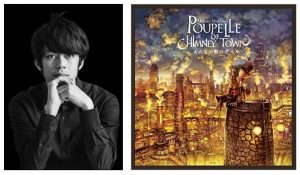

2016年に絵本も発売され、2020年には映画にもなった『えんとつ町のプペル』。

映画批評サイト各所で「つまらない」「泣けない」と酷評されている。

「泣ける」というレビューもあるのだが、「駄作」と評価するレビューがそれ以上にある。

「あの映画を『泣ける』と評価しているのは一部の西野ファンだけ」と他の人のレビューにまで口出すような酷評まである。

レビューサイトを見た限りでもかなり荒れているので、実際に観てきた。

レビューが荒れていなければ、子ども向けとしてスルーしていたかもしれない。

もし作者の西野さんが炎上商法を意図していたなら、私も乗せられたわけだ。

ビジネスにおいて商法がうまくいくことは悪いことじゃない。

しかし映画の評価をよくするものではない。

『えんとつ町のプペル』は間違いなく駄作だ。

なぜこの映画が駄作か、ネタバレと各所のレビュー内容を交えて酷評していく。

映画を観て、かなり多くのレビューも読み込んだ上での酷評なので、ネタバレは当然ある。

先入観なく作品を観たいという方は気をつけて読んでほしい。

Contents

酷評の共通点

映画を観る上で作者に注目するのも先入観が入るので避けたいことではある。

しかしこの映画に関しては、作者の西野亮廣が映画については素人であることを述べておかなければならない。

そして私が炎上商法を疑う理由も彼にある。

西野亮廣のうわさがその理由だ。

「プペる」「13プペめ」というTwitterをにぎわせた「単位」をご存じだろうか。

西野亮廣のオンラインサロンメンバーが、西野さんを応援したいあまりにチケットをたくさん購入して周囲にも広めたような噂がある。

また「西野亮廣を休ませる権利」を万単位で売ったという噂も。

真偽のほどはさだかでないが、しかし今回の「えんとつ町のプペル」の映画は、子ども向けアニメ映画にしては外聞がよくないところからのスタートであった。

キャストや製作スタッフ、曲などすべてよいものがそろっているために、まずは「お金がかかっている」ことをおとなは嫌でも意識する作品である。

ビジネスなら間違いなく評価されるが、映画という芸術作品がお金で支持されている状況について、映画が面白いからお金が集まったのだと評価する風潮は日本にはまだ少ない。

素人の作ったファンタジー

どこかで見た感覚

酷評のひとつに「パクり」説がある。

父ブルーノから子ルビッチへ思いを引き継ぐプロットが『天空の城ラピュタ』だとか、日本風な提灯がともされて、よくわからない「異端審問官」などが「ソイソイソイソイ」言いながら町を巡回するのが『千と千尋の神隠し』のようだとか。

プペルが生まれる場所「ゴミ山」の景色が『ワンピース』の人気キャラクターの出生国の雰囲気と似ているとか。

ちなみに私は、オープニングのダンスは「『妖怪ウォッチ』のようだ」と思った。

それだけならよくあるお茶の間アニメのオープニングと同じだ。

しかしこれは映画である。

ちなみにHYDEの声と曲が格好良すぎて、曲だけ浮いていた。

ここにも「大人の事情」を感じてしまった。

巨匠に倣いすぎ

作者は真似をしたかったわけでなく、まったく新しい世界観を表現したかったのだろうと考えてみた。

身に覚えのある人もいるのではないだろうか。

素人はまず名作を真似るところから学んでいくのだ。

その過程で、多少の雰囲気が似てくることは大いにある。

また父と子の関係性などは普遍的なテーマだ。

作者が映画製作に不慣れであればこそ、普遍的なテーマはよい選択といえる。

あまり奇抜なテーマはよほど映画での表現に慣れていなければ、伝えられなかっただろう。

だから似せたくなくても似てしまうことはあるかな、と私は思う。

そしてこの素人によるよい塩梅の選択は、キャストや音楽にも表れる。

逆説的に、「『えんとつ町のプペル』は映画作成に慣れない者が初めて作ったような作品」という評価が際立つのである。

名作には必ずあるべき、特殊な切り口が感じられない、ただあくまで無難な作品に過ぎないのだ。

伏線はりすぎ

作者の西野亮廣は10章に渡る物語を作ったという。

その3~5章をスピンオフにしたのが2016年出版の絵本であり、その部分だけでもかなりの世界観が詰まっているはずである。

これを映画に落とし込むとすれば、作中の説明をかなりうまくやらないといけない。

レビューの「伏線はりすぎて回収しきっていない」という意見がある。

もともと自分の考えたファンタジーの世界を他人に理解させるというのは、難しいものだ。

例えば、説明的なセリフを増やすと今度はキャラクターの会話やストーリーに違和感が生まれる。

ストーリー展開に必要な設定だけを、メインの親子の知り合いで、適度に距離感のある炭鉱夫(泥棒)のスコップに語らせるのはよい手法であり、ここで、できることはやっているという印象。

まあこのスコップが口をすべらせたことが、父ブルーノを危険な冒険へと駆り立ててしまったのだが。

細かい違和感

父ブルーノが星の話をスコップから聞いたことは、彼が亡くなった直接の原因ではない。

とはいえスコップのおしゃべりにも責任の一端はあるはずなのにルビッチが全くそれを考えていないのは不思議だ。

またこのスコップ、えんとつ町の煙は町を外の世界(中央銀行)から守るために先祖が焚いたとされるのだと明かす。

ルビッチがえんとつの煙を晴らそうとするのはよいとしても、「ほんとうに晴らしていいのだろうか」とここで一言でも疑問を口にしないものだろうか。

ルビッチは無関係のゴミ人間を助けてしまうような優しい子である。

結果的に町に新しい未来を与える行動になりはしたが、まったくためらわないものか。

違和感ありまくりである。

主張しすぎる

メッセージ性強すぎ

「上を見ろ」「下を見るから揺れるんだ、上を見ろ」。

作中で何度も登場する名台詞。

この心を受け継いで、ルビッチは見事えんとつの煙を晴らし、星の存在を人々に証明する。

作者の伝えたいことはこれか、と誰でもわかる。

わかりやす過ぎる。

せっかくの映像作品にどれだけ同じセリフを入れるのだろうか。

これが最も、原作者の素人感が出ている部分である。

映画化を目指してハイクオリティのアニメ制作会社に依頼したなら、セリフ以外にいくらでも演出ができたのではないか。

せっかくの大切なメッセージが、とたんにくだらないものに感じられてしまう。

レビューサイトで「説教くさい」とまで書かれる始末。

作者の影が見えすぎ

私はもともとお笑い芸人に詳しくなく、作者の西野亮廣がお笑いコンビキングコングの片割れということも今作品について調べて初めて知った。

それくらい、西野亮廣は有名で、この作品は作者を感じさせるのである。

西野亮廣を知り、彼が困難を乗り越えて作品を映画化した経緯を知る人の中には、ルビッチと西野さんを重ねて涙した人もいたらしい。

ただし、西野亮廣を知り映画を観て、西野さんに説教されているようでいやな気分になった人もいたようだ。

まとめ

私は西野亮廣を嫌ってはいないが、この作品は西野亮廣を意識させる作品として有名になってしまった。

加えて素人的な要素が多い。

観ている側に気を使わせる作品である。

作者が主人公に自分を重ねているのなら、もっと気を使ってしまう。

観賞後の映画館で私の前の座席に座っていた男の子が、開口一番「泣けなかった」と言っていた。

「泣ける」「泣けない」以外にも議論されたかったであろうメッセージは、どうやらあまり伝わっていない様子。

これが西野亮廣の作りたかったもの、見せたかった世界なのだろうか。

「素人が高級食材を集めてカレー作ってみた」のようなYouTube動画を見たような気分になる駄作だった。

------------------

この記事が楽しい!参考になった!と思いましたら、下のボタンからシェアしていただけると幸いです!